Los médicos tapan sus errores con tierra; los arquitectos, con enredaderas.

Malvado dicho popular

Para quienes creemos en la evolución, la jardinería se inicia cuando la señora Cromañón y la señora Neandertal interrumpieron su recolección de frutas, bayas y raíces para mirar complacidas una mata con flores no comestibles. Para quienes creen la historia de la bolita de barro, trasplante de costilla, culebra que habla y frutas prohibidas, la jardinería se inicia con el paraíso terrenal. Muchos siglos más tarde –1500 d.C.– Hieronymus Bosch (El Bosco), en su erótico tríptico El Jardín de las Delicias, representó el dominio de la lujuria en el mundo, versión muy diferente del paraíso sano y aburrido que nos enseñaron en clase de religión.

Los primeros jardines que se hicieron famosos fueron los Jardines Colgantes de Babilonia –hoy Iraq– a la orilla del Éufrates, ordenados por el rey de los caldeos Nabucodonosor ll como regalo para su esposa Amitis. Cuando llegó Carlomagno en el siglo IV a.C. ya estaban abandonados y, finalmente, fueron destruidos por el rey persa Evemero en el año 125 a.C. Realmente el nombre no hace honor a la verdad, pues las plantas fueron sembradas en balcones y terrazas, y no eran “colgantes”. Los jardines de Babilonia son considerados como una de las siete maravillas del mundo antiguo.

A partir de ese momento, el jardín se extendió por todo el mundo con características diferentes acordes con la vegetación y cultura de cada región. Algunos se volvieron famosos como los de Versalles en Francia, iniciados por Luis XIII y continuados por Luis XIV; los jardines de Keukenhof en Holanda, y los de Suan Nong Nooch en Tailandia. Y mientras los jardines del mundo occidental se basaban principalmente en la vegetación, aparecieron en el oriente los jardines zen con arena, piedras, elementos secos y pocas plantas, como el jardín Ryoan-Ji y el jardín zen del templo Tofuku-Ji, ambos en Kioto.

Con el tiempo surgieron los jardines temáticos como el proyecto Eden en Inglaterra, con cinco cúpulas geodésicas y dedicado a la naturaleza y el desarrollo sostenible; el jardín de la Especulación Cósmica en Escocia; los jardines botánicos de Nueva York, Curitiba y el Kew Gardens en Londres; el jardín Las Pozas de Xilitla en medio de la selva de la Sierra Madre oriental de México; y jardines de esculturas como el de Minneapolis, el parque Vigeland en Oslo y el Milesgarden en Estocolmo.

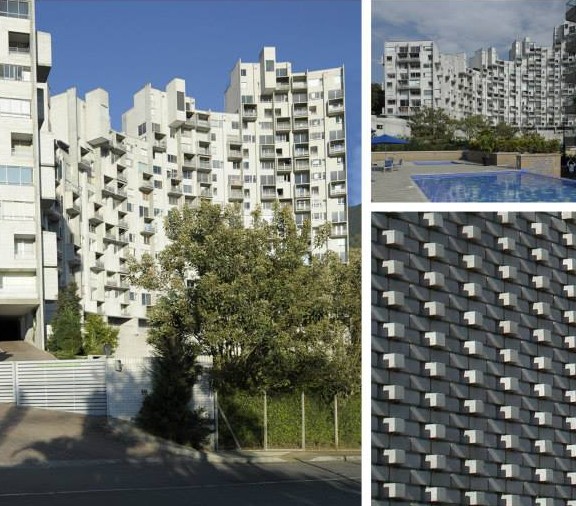

Ya entrado el siglo XX, los jardines se treparon a las cubiertas de los edificios y aparecieron los techos verdes que, además de disminuir las emisiones de CO2, actúan como aislante térmico, amortiguan la velocidad del flujo de aguas lluvias al colector final y protegen las impermeabilizaciones. Y cuando Patrick Blanc forró con vegetación las fachadas del museo Quai Branly en París, se disparó a comienzos del siglo XXI la moda de los jardines verticales en todo el mundo. Colombia no fue la excepción. Y fue precisamente en Colombia donde se presentó el último gran avance en el tema de jardines.

La historia comenzó con un automóvil color vino tinto estacionado en un barrio residencial de Bogotá, como cualquier automóvil estacionado en un barrio residencial de Bogotá. Pero cuando pasaron las semanas y los meses y el automóvil seguía allí, su condición de estacionado cambió a abandonado. El color vino tinto empezó a convertirse en color óxido, las llantas perdieron su aire y consecuentemente su forma circular, y los accesorios empezaron a desaparecer. Pasaron nueve años y nadie lo recogió. Cada día era más chatarra y menos automóvil. El aire de abandono que respiraba se empezó a extender al barrio, para preocupación de los vecinos. Hasta que finalmente algunos de ellos rodearon al vehículo de macetas con enredaderas y, después de meses de cuidado y riego, la vieja carrocería desapareció bajo un espeso manto de flores color naranja.

De esta historia podemos sacar varias conclusiones elementales:

- El primer paso para una solución es identificar el problema.

- Si el estado no soluciona el problema, los ciudadanos deben hacerlo.

- No siempre el dinero es la solución. Una buena iniciativa, trabajo y paciencia, pueden ser suficientes.

- ¿Por qué a nadie se le ocurrió esta solución hace nueve años?

- Por fin la política uribista del “tapen, tapen” y el “todo vale” produjo algo sano, útil y –como cosa rara– ¡legal!

¡La humanidad ha dado un paso enorme en el campo del paisajismo! No ganamos el mundial de fútbol, pero ¡somos los campeones mundiales de la jardinería! Hemos inventado el Autojardín.

Foto tomada de El Tiempo.