Superlativo: grado máximo de significación de un adjetivo o un adverbio.

Gran Enciclopedia Larousse

Hace poco descubrí que “lo peor” no es un superlativo. Aquí va la historia.

La moda –mejor, la plaga– de los rascacielos se ha extendido por todo el mundo, pues en todas partes hay promotores ambiciosos y propietarios ególatras. Solo el afán desmesurado de dinero o el excesivo amor propio justifican llenar las ciudades de gigantes que han demostrado ser demasiado costosos e ineficientes. Colombia no se escapó del contagio y ya se habla de dos nuevos súper edificios en Bogotá: las Torres Atrio en la calle 26 con Avenida Caracas y el edificio Museo Parque Central –como su nombre lo indica– en Parque Central Bavaria, diagonal al Museo Nacional. Desconozco los proyectos, pero seguramente compartirán con sus colegas rascacielos su ineficiencia y altos costos de construcción y operación. Y finalmente su inutilidad.

Recordemos cual fue el proyecto que definitivamente disparó las alarmas en el país: el BD Bacatá –en la capital de la república– al cual me he referido en varias ocasiones. En su momento opiné que era absurdo levantar 66 pisos en un sitio donde movilidad y servicios se encuentran al borde del colapso, y que –para mí– no se había debido expedir la licencia de construcción a un proyecto que no aportaba espacio público, no presentó un Plan Parcial, no cumplía con los aislamientos ni con el título K de la norma NSR 98 referente a medios de evacuación y no pagó impuesto de plusvalía, amén de problemas graves de diseño. Con el apoyo de la Sociedad de Mejoras y Ornato solicitamos la revocatoria de la licencia de construcción. Como era de esperarse y como siempre sucede –excepto en la historia sagrada– ganó Goliat y hoy el edificio se encuentra en construcción.

Siempre pensé que el BD Bacatá era “lo peor” que le podía pasar a Bogotá. Hasta que me enteré que había algo peor que lo peor: el rascacielos Entre Calles. Fue entonces cuando “lo peor” dejó de ser un superlativo.

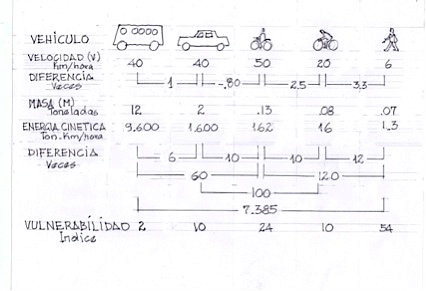

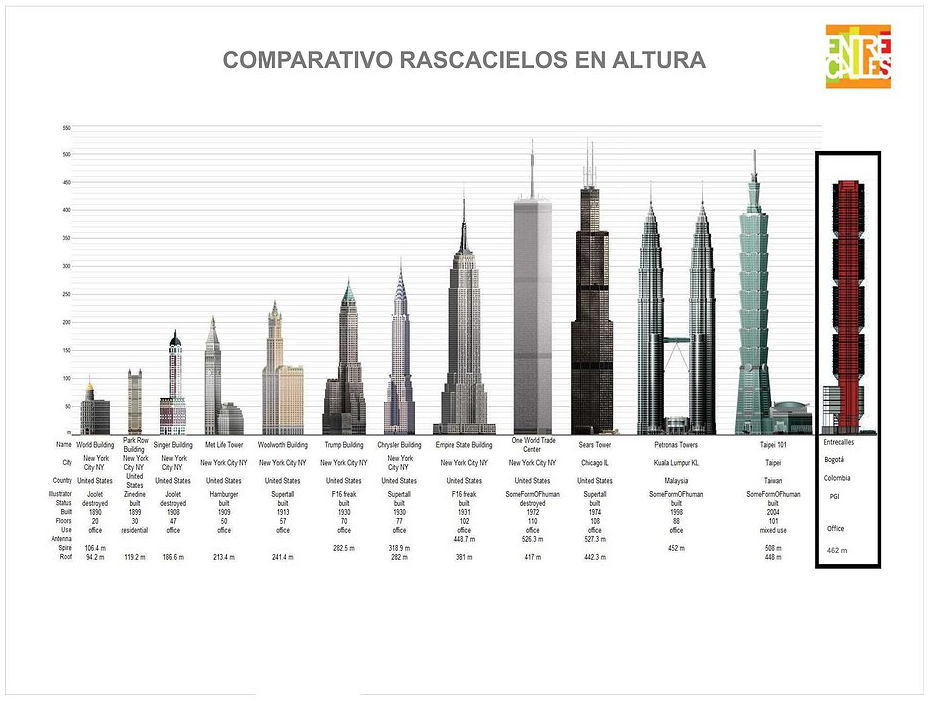

Entre Calles –a propósito, situado en la calle 19 con carrera séptima (peatonal), a una cuadra del BD Bacatá– es una torre de 96 pisos y 420 metros de altura, que aportará, en vez de un generoso espacio público, más de mil nuevos vehículos que intentarán infructuosamente entrar y salir en un tiempo aceptable por las ya cogestionadas calles que la rodean. Además comparte por su tamaño, aumentados y corregidos, los problemas del BD Bacatá. Una vez más se parte de la falacia de que es necesario “reactivar” el centro –de la octava ciudad más densa del mundo– inyectándole multitudes de usuarios y residentes y hordas de vehículos en puntos donde ni caben ni se necesitan.

El edificio se anuncia pomposamente como El proyecto que renovará la cara del centro de Bogotá y de Colombia entera. Una obra que se convertirá a la vez, en el punto de encuentro para millones de capitalinos y en el lugar donde Latinoamérica alcanzará el cielo. No se aclara cómo lograrán llegar y salir los “millones de capitalinos” ni qué necesidad hay de que Latinoamérica alcance el cielo.

No sé si semejante monstruo tendrá licencia de construcción pero puede tenerla, pues cuando el POT de Petro fue devuelto por el Concejo, este lo recibió con la mano derecha mientras con la otra firmaba el decreto 562 de 2014, que en la práctica permite lo que el rechazado POT proponía. Por ejemplo, que el espacio público, la vivienda VIP y los estacionamientos que el rascacielos debería aportar a la ciudad – donde se necesitan– se paguen en dinero para que, en teoría, se construyan en otro sitio –donde no se necesitan–. Es el desarrollo de la ciudad al vaivén de los caprichos y las ambiciones de los promotores y constructores.

Todos los programas de nuestro lamentable alcalde son de izquierda, pero no por su ideología sino porque parecen hechos con la zurda. En esta forma ha logrado –triste récord– que su gobierno sea considerado el peor en la historia de Bogotá. Y en este caso “el peor” sí es un superlativo.

* Imágenes del proyecto Entre Calles tomadas de la página web de la Constructora Amco.